.lucaspellegrini

013.

ensa marseille

s5

marseille _ le centre urbain du merlan

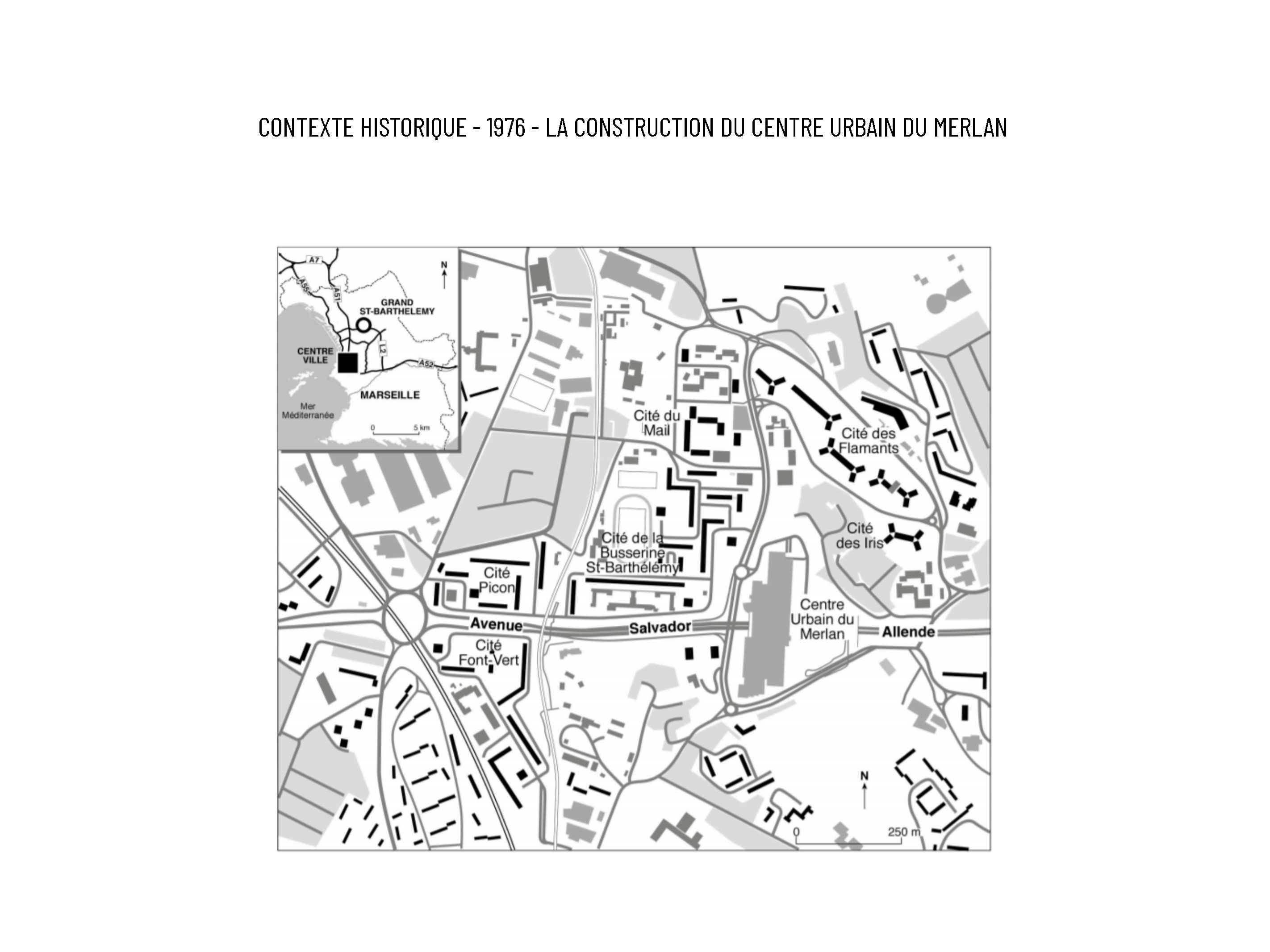

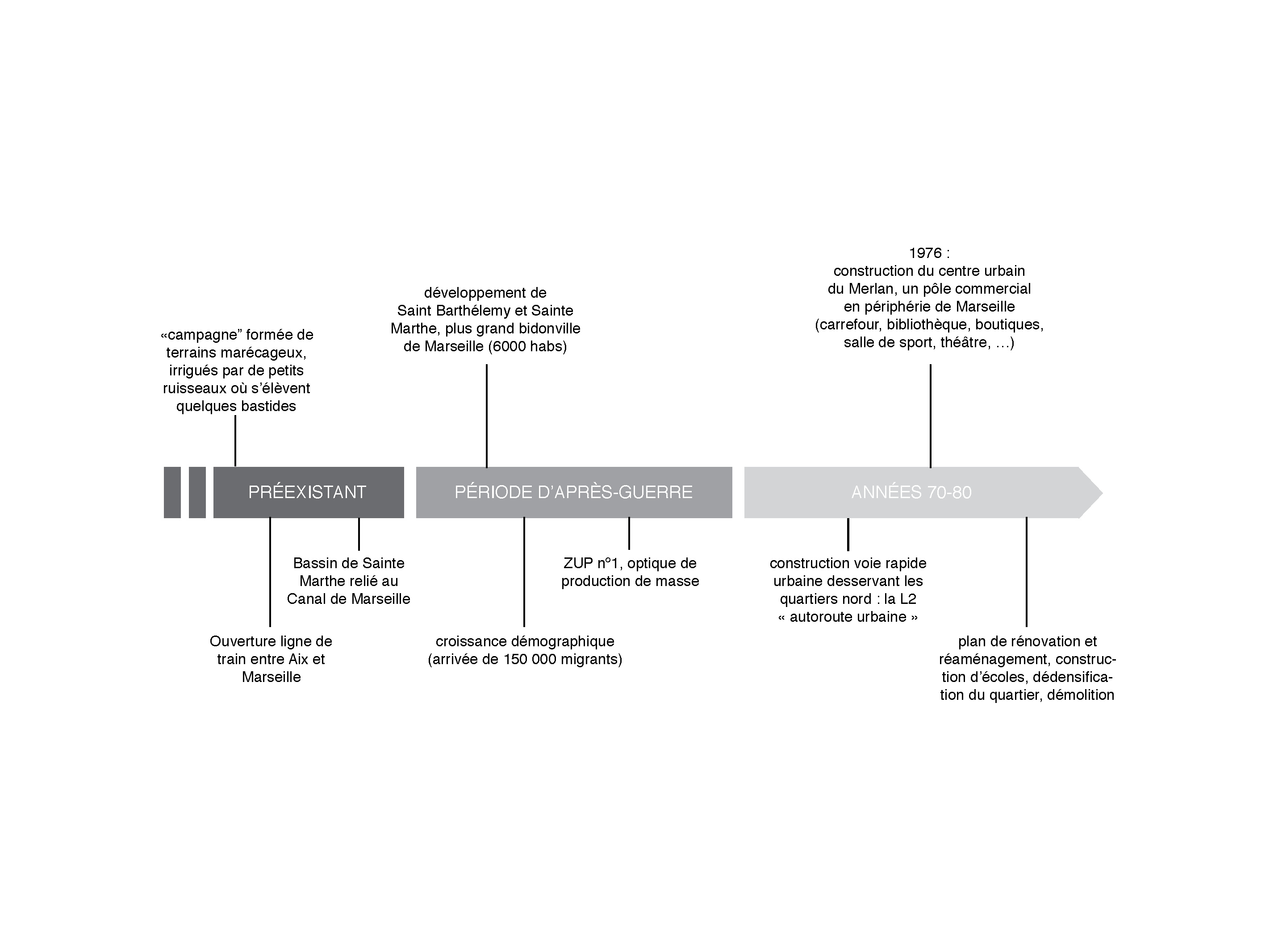

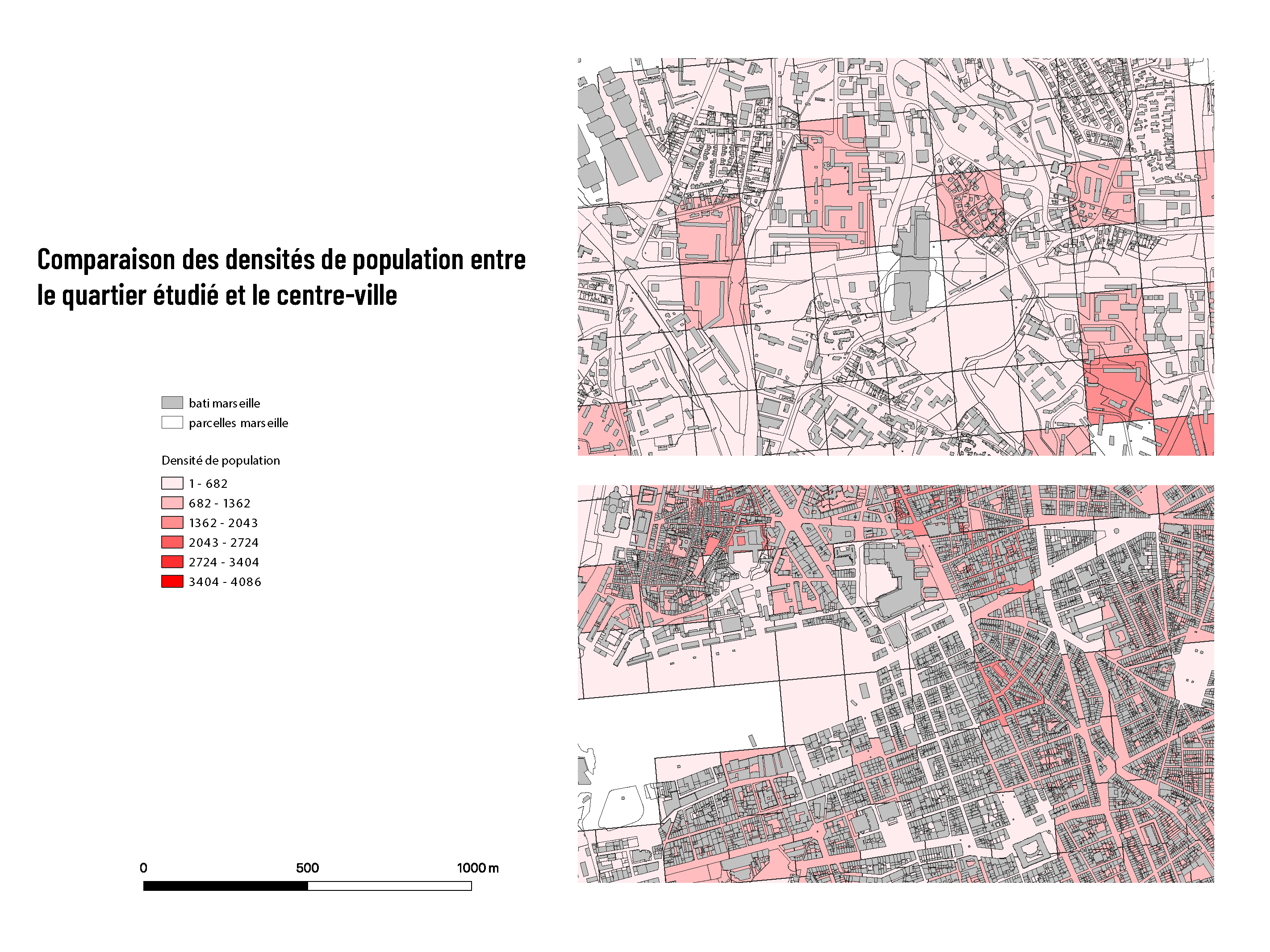

Alors qu’il n’était autrefois constitué que de terres agricoles, le secteur s’est urbanisé de façon bru- tale en réponse à la croissance démographique qui touche Marseille au lendemain de la guerre. C’est dans un contexte d’urgence que des politiques d’aménagement du territoire naissent. La ZUP n°1 est alors mise en place en partie sur notre secteur d’étude et planifie la construction de loge- ments et infrastructures en masse pour pallier à la demande. Aujourd’hui, ce sont ces différents aménagements mais aussi la topographie marquée du site qui dessine ce territoire.

Cette urbanisation assez aléatoire est tentée d’être maîtrisée à partir des années 70 avec la mise en place de nouvelles politiques d’aménagement ; on voit alors apparaître de nouvelles infrastructures comme l’autoroute (future L2) ainsi que le Centre urbain du Merlan en 1976.

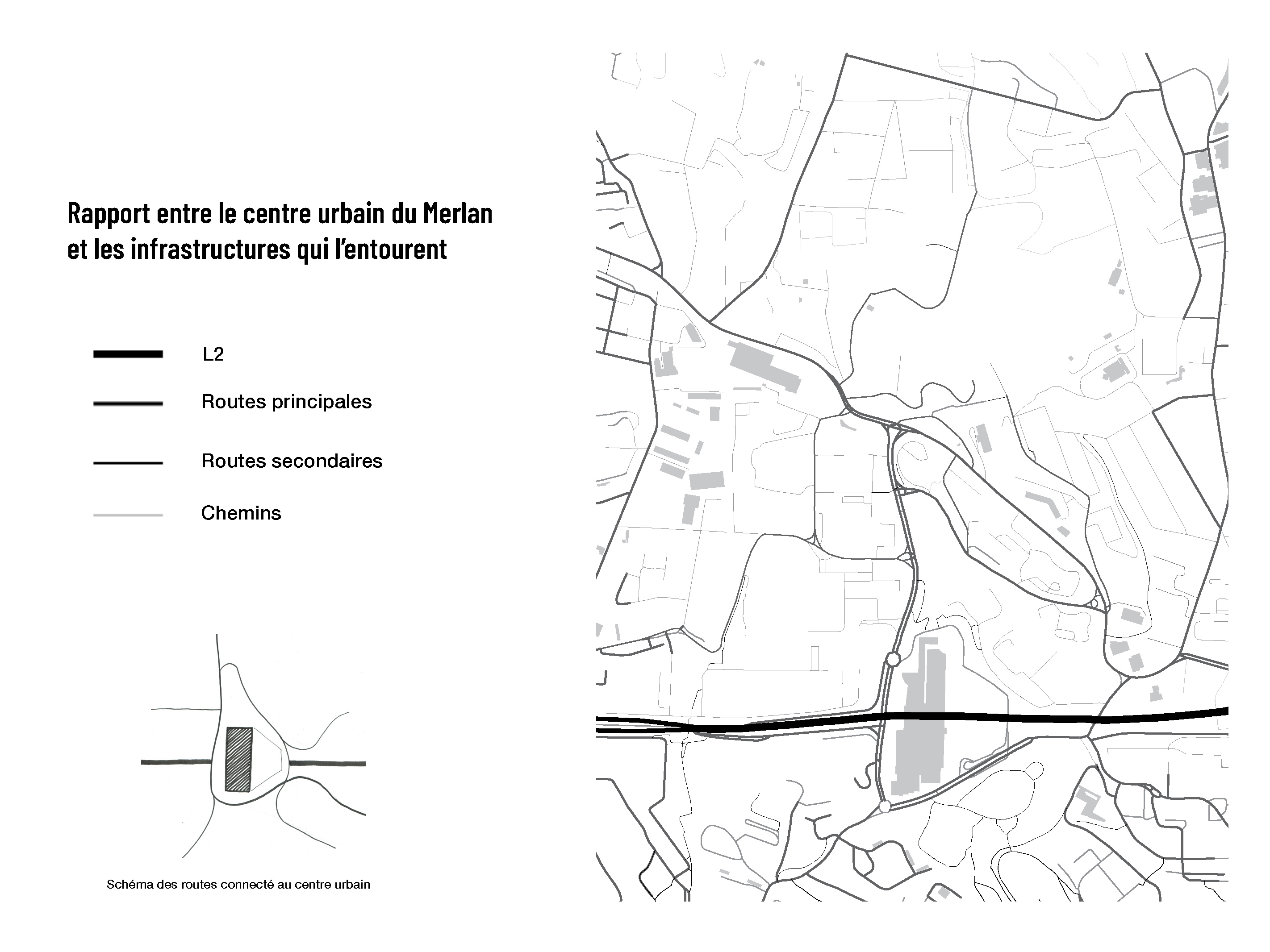

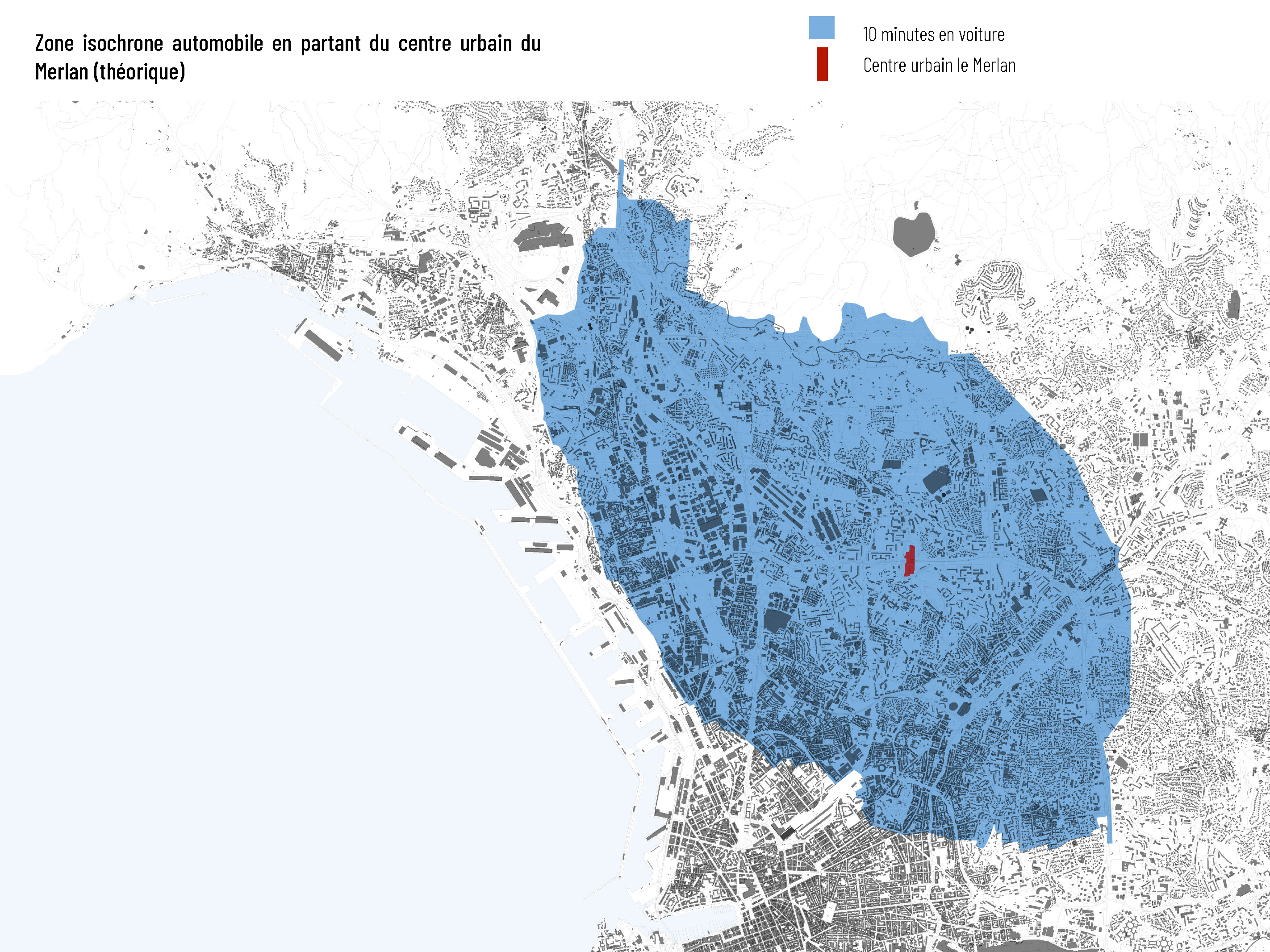

Nos travaux préliminaires ont attiré notre attention envers les divers flux présents au sein du sec- teur d’étude. Il en est ressorti une hiérarchisation marquée de ces derniers, le point de rencontre des axes principaux étant le Centre Urbain du Merlan. Nous avons donc pris conscience de son poids dans la dynamique du quartier qui contraste avec le caractère enclavé des cités qui l’en- tourent.

Ainsi, notre analyse s’est concentrée exclusivement sur le Centre Urbain du Merlan et son rapport à son environnement et nous avons soulevé la problématique suivante :

Comment le centre urbain du Merlan est il connecté à son environnement et en quoi ses accès témoignent-t-ils de sa centralité au sein du quartier ?

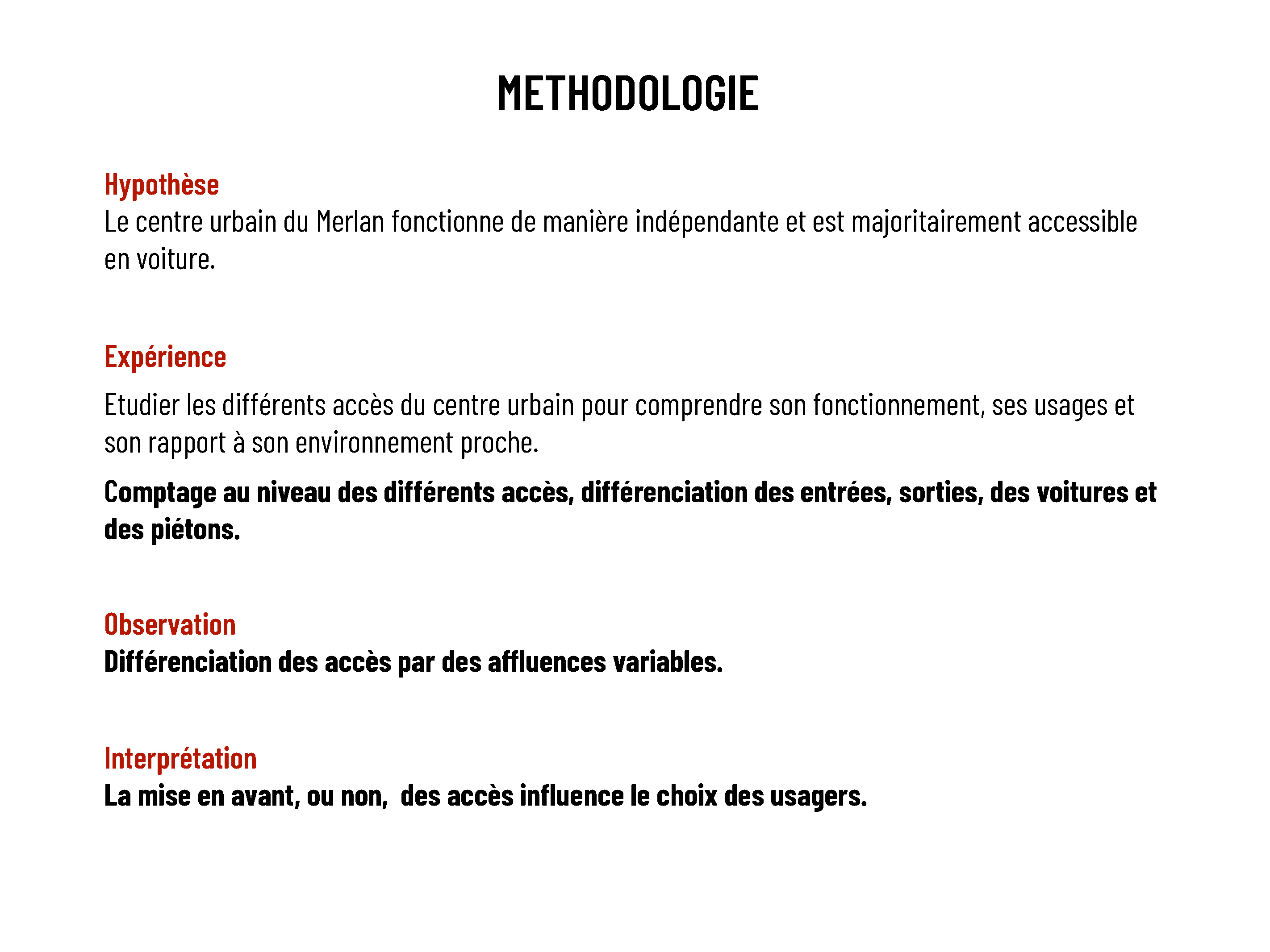

Afin de répondre à cette problématique nous avons dans un premier temps proposé des hypo- thèses. Par la suite, nous nous sommes rendu à plusieurs reprises sur le site dans le but d’observer les usages et les mécanismes qui résident au sein du Centre Urbain. L’expérience acquise et l’inter- prétation de nos résultats nous ont permis de tirer des conclusions quant au rapport entre le centre urbain et son environnement.

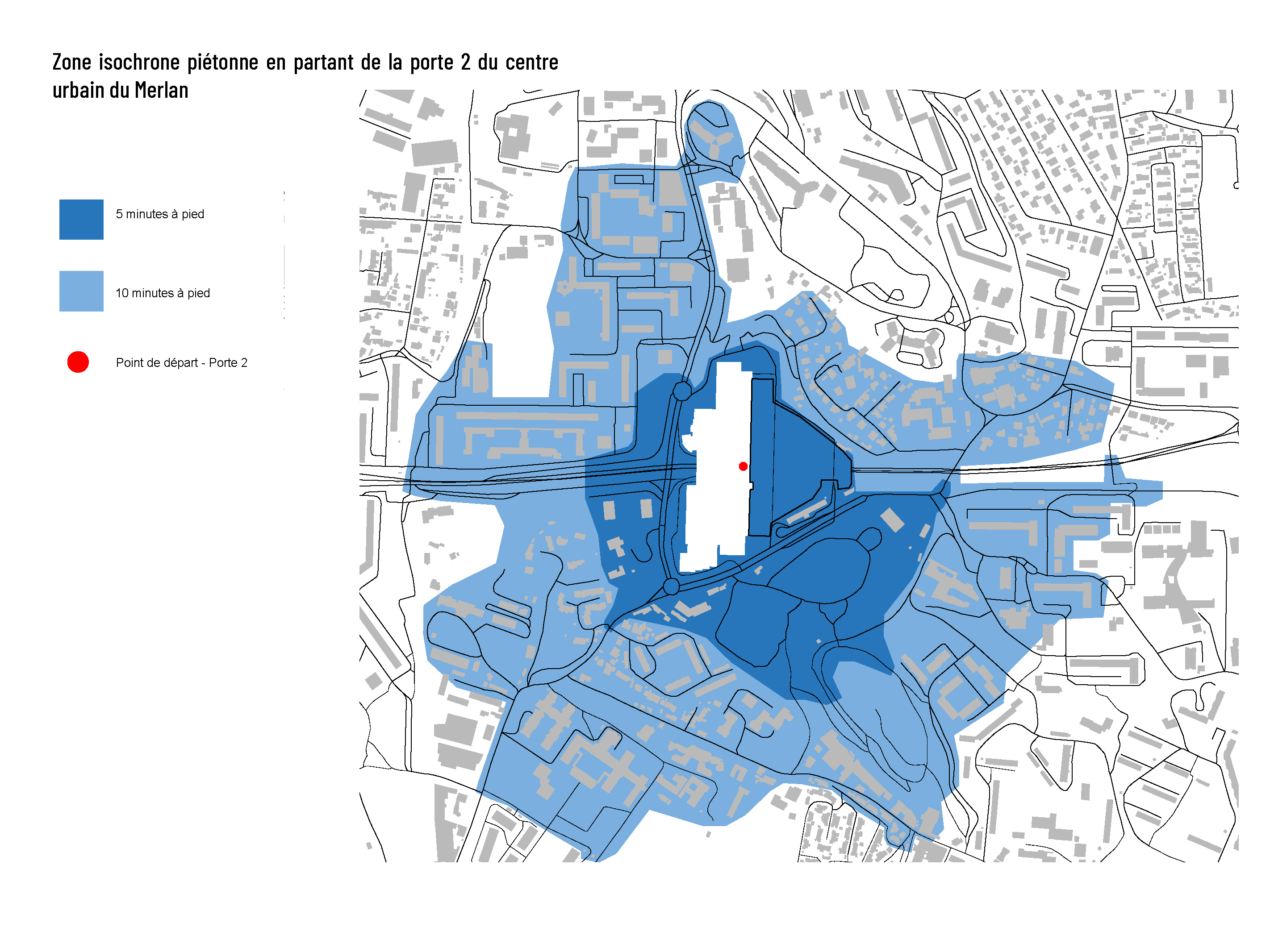

Pour comprendre le rapport entre le centre urbain du Merlan et son environnement, nous nous sommes concentré sur le fonctionnement de ses accès et plus précisément de ses portes d’entrée pour intégrer à la fois les déplacements piétons et les déplacements automobiles.

Nos premières visites de site ainsi que l’étude des voiries nous ont laissé penser que l’utilisation de la voiture primait sur le déplacement piéton. Le Centre Urbain nous paraissait propice à ce mode de transport de par ses différentes dessertes via les grands axes et la dimension considérable de son parking.

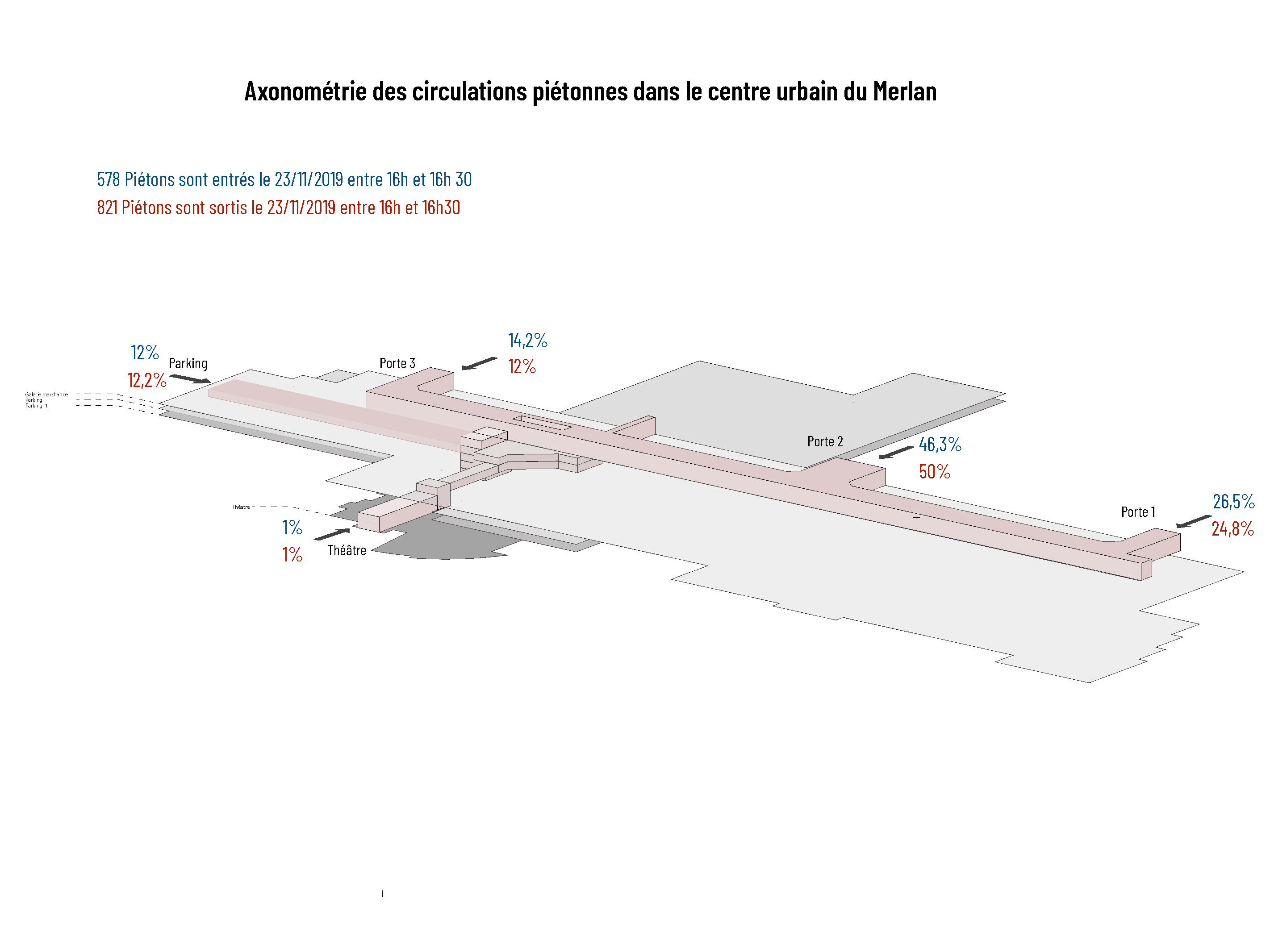

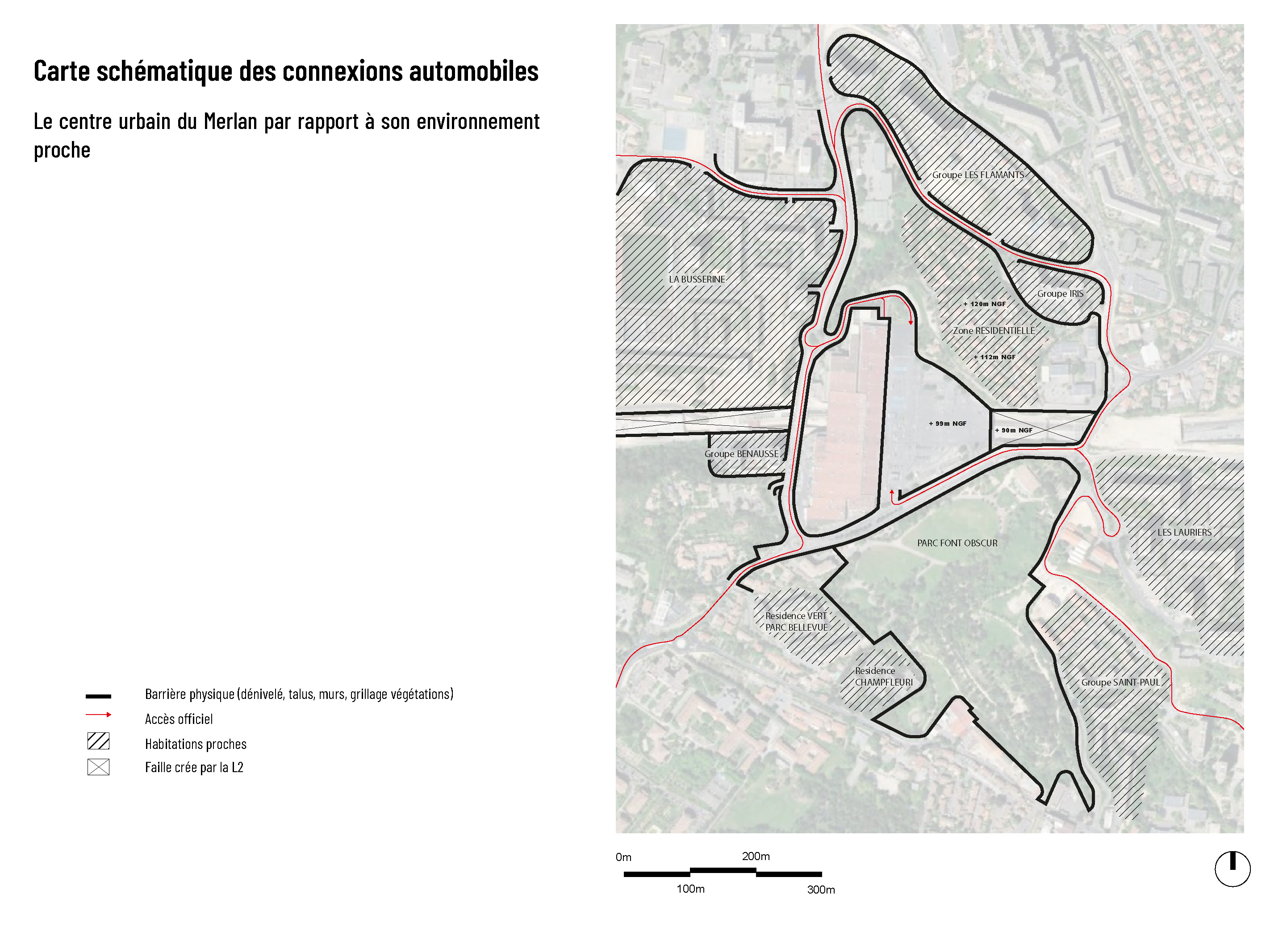

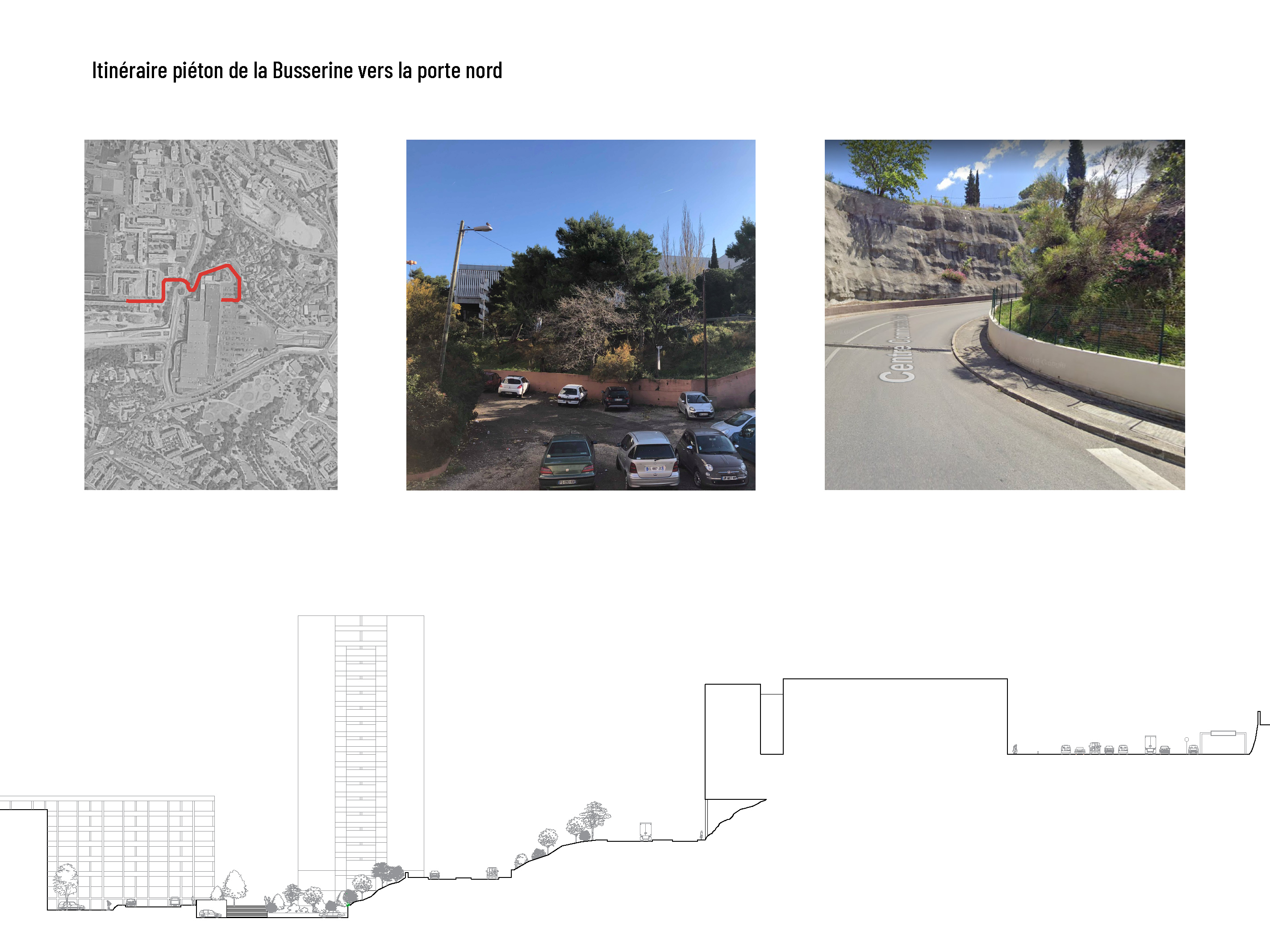

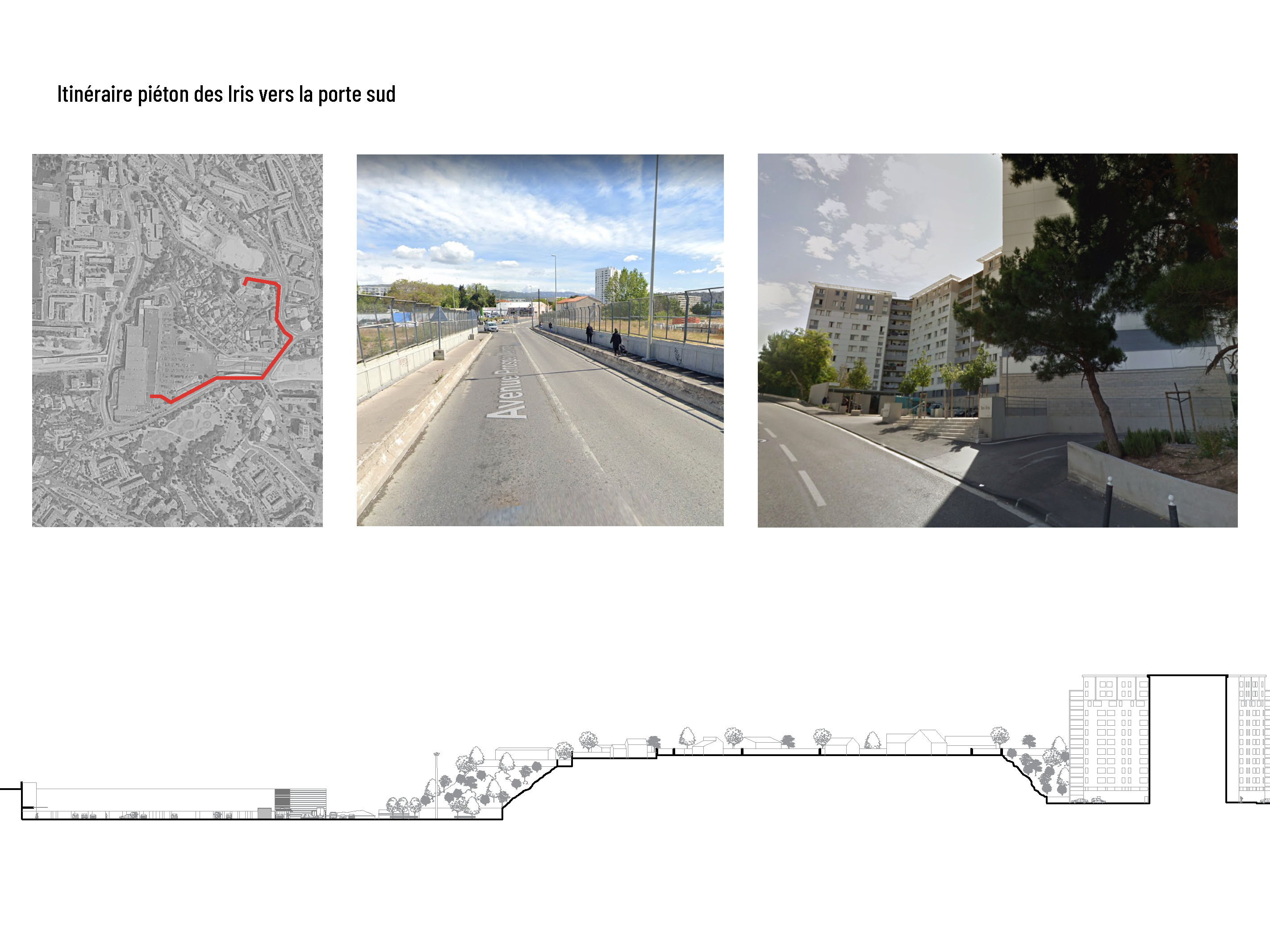

Nous avons d’abord effectué des comptages aux niveaux des différents accès qui distinguent la voi- ture et le piéton.Concernant le déplacement automobile, on remarque que Le Merlan est très bien desservi que ce soit par la L2 ou même par les différents axes qui l’encerclent. On peut accéder au Merlan par 2 voies, l’une au Sud du côté du parc de Font Obscur et l’autre à l’Ouest du côté de la Busserine, celle- ci se divise en deux, d’un côté le parking souterrain et de l’autre le parking extérieur.

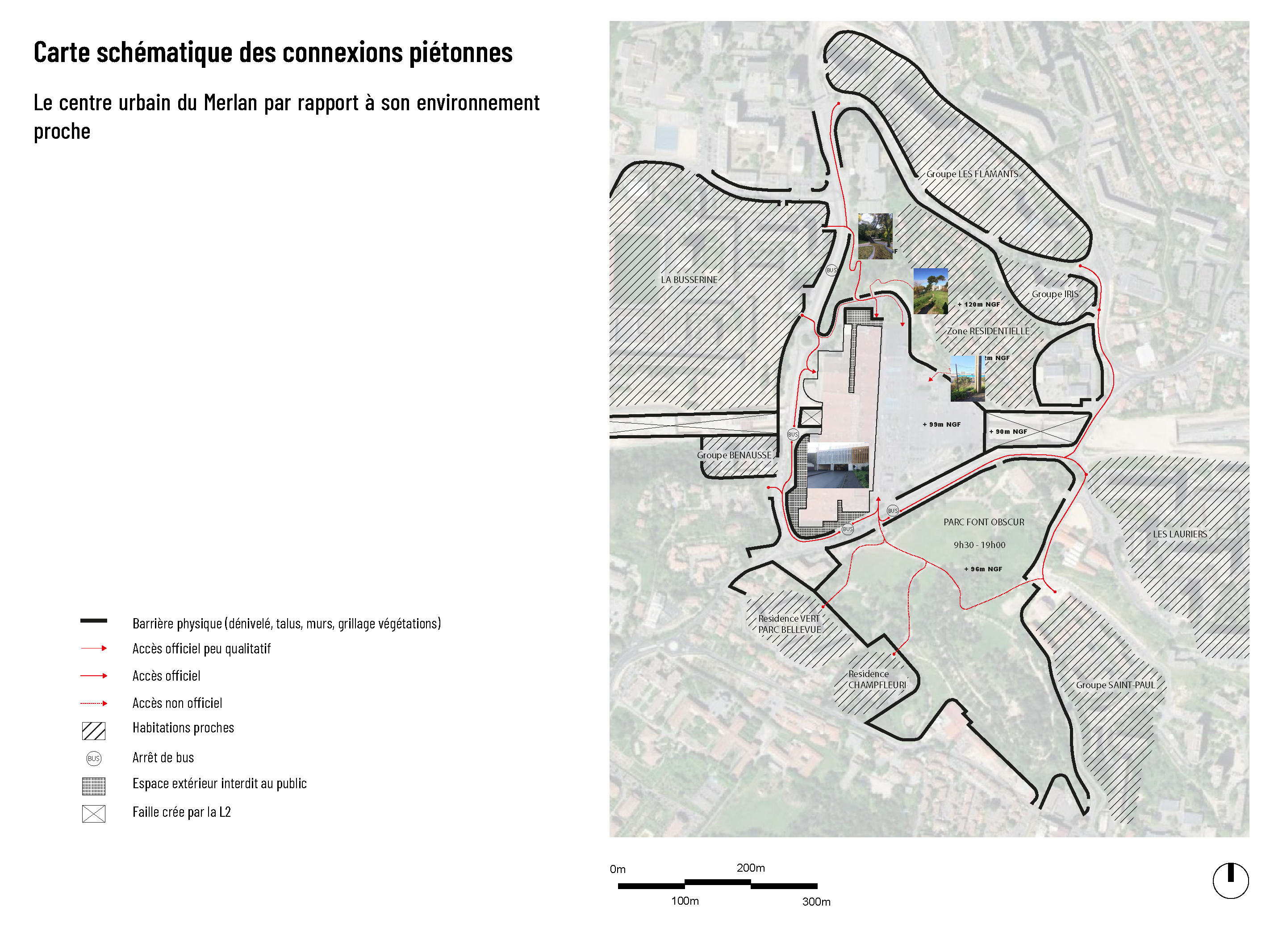

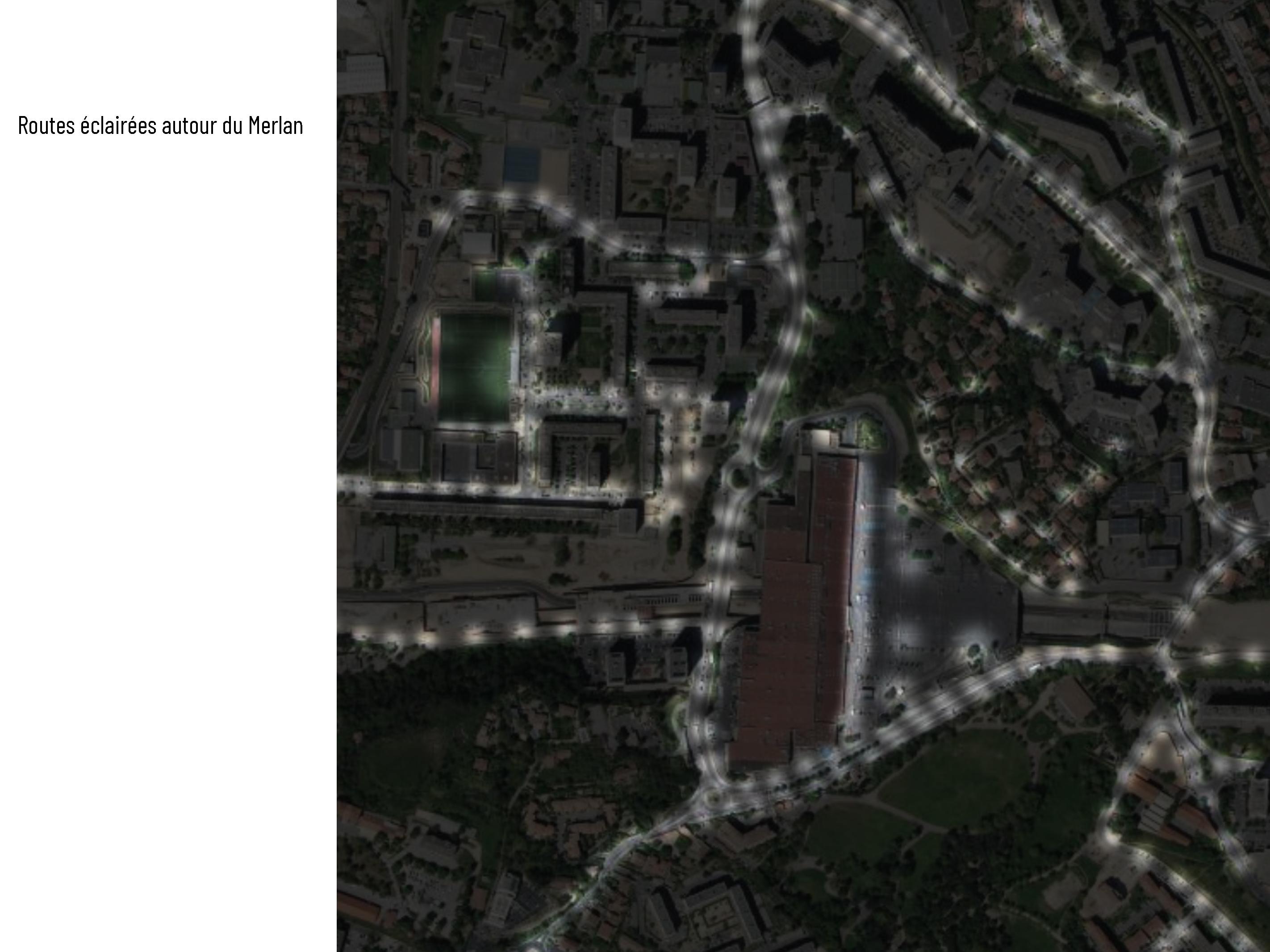

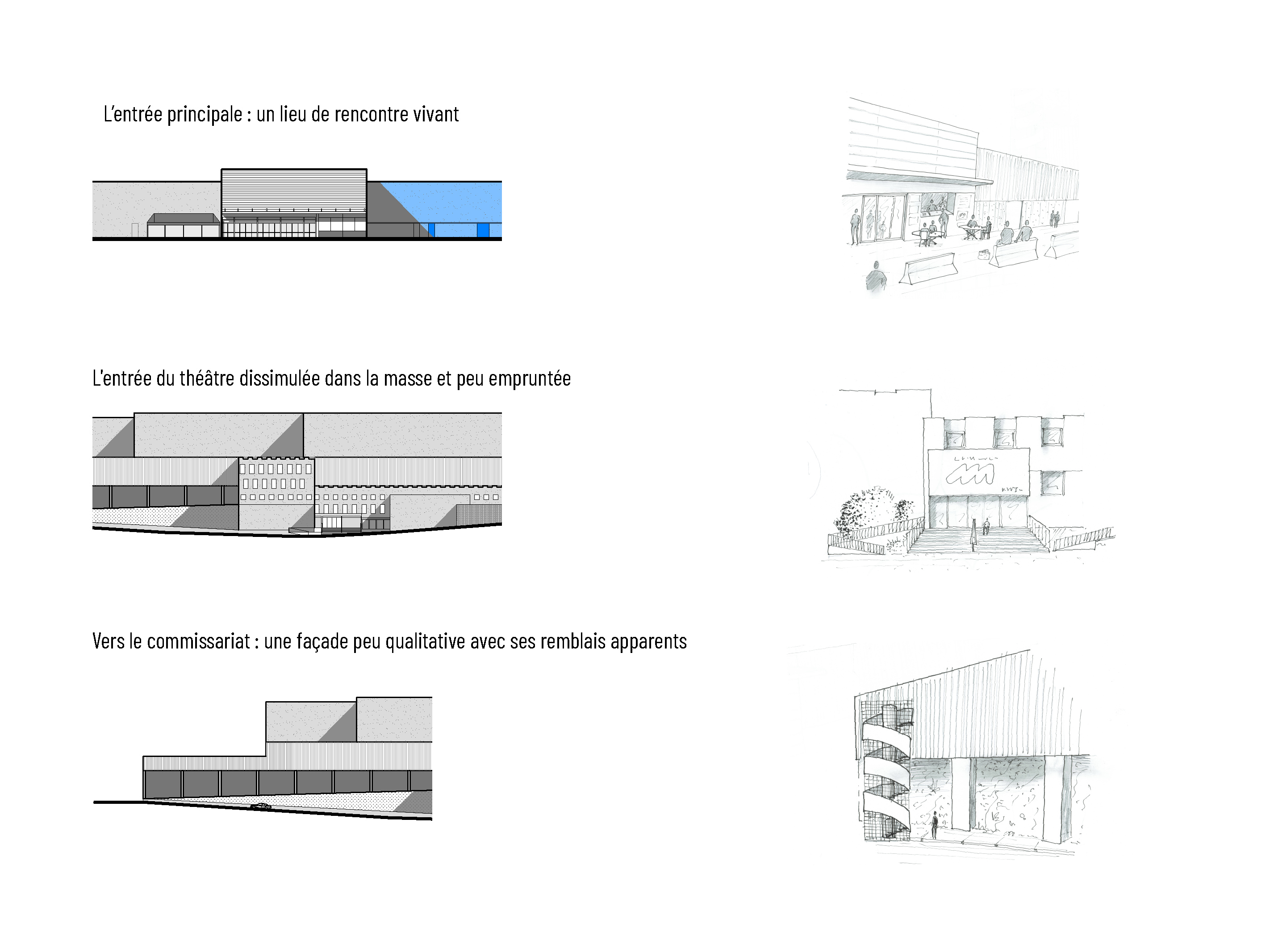

Alors que nos hypothèses nous laissaient dire que le déplacement piéton n’était pas privilégié, les comptages et la présence de nombreux chemins officieux partant des cités démontre qu’il existe. Cependant ces accès piétons sont clairement inconfortables de par les différents obstacles rencon- trés ; topographie marquée, barrières physiques, trottoirs étroits voir inexistants, éclairage noc- turne faible.

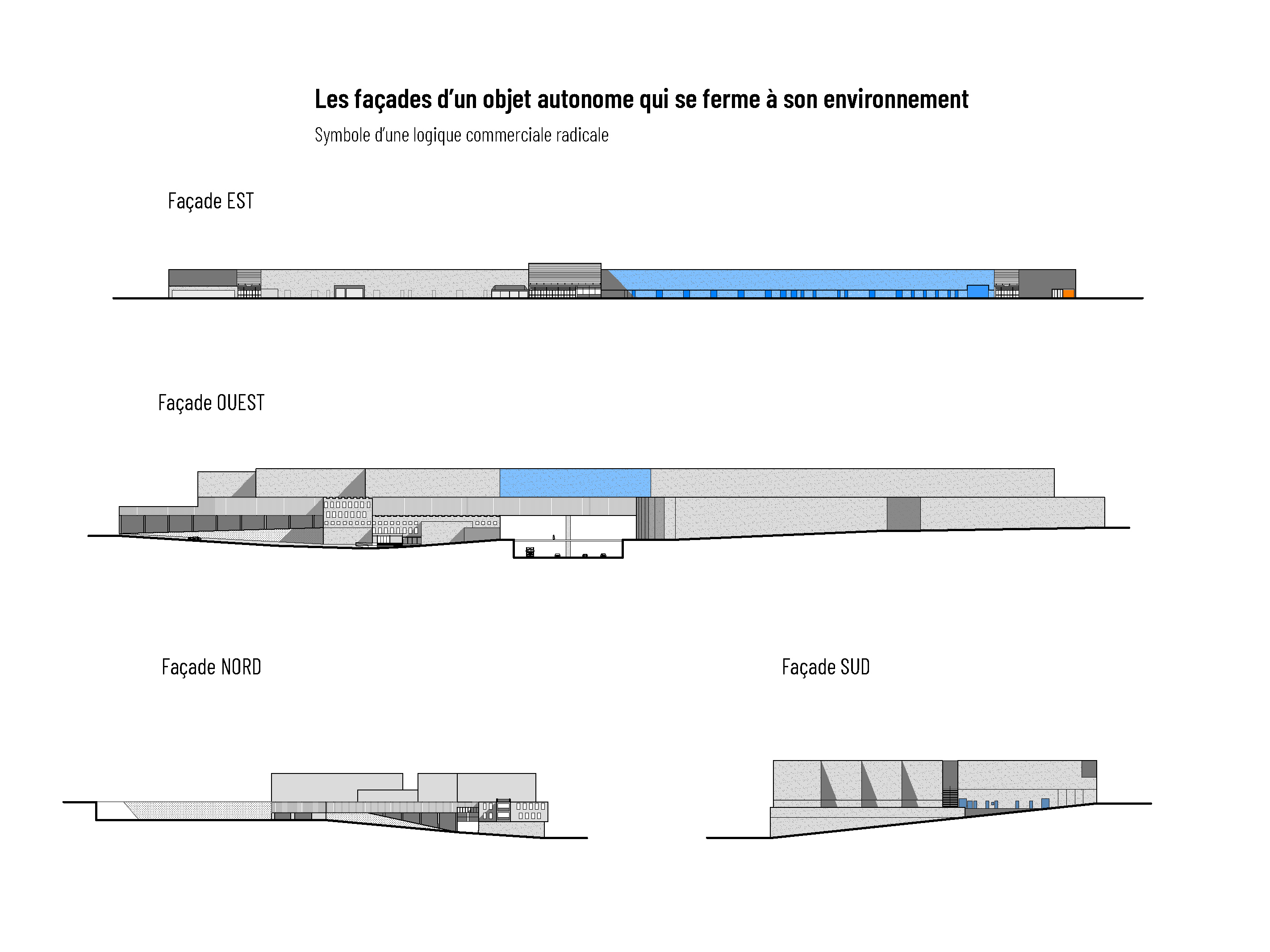

À l’image des façades et des portes, nous comprenons que le Merlan est une véritable machine indépendante qui ne se préoccupe pas vraiment de son contexte géographique. Il s’inscrit dans une logique d’efficacité et de rentabilité : tout est mis en œuvre pour la facilité et la rapidité. Il privilégie ainsi l’accès automobile plutôt que l’accès piéton. Toutefois, l’usage d’accès officieux piétons montre une appropriation de la part des populations environnantes, témoignant de la chalandise du Centre Urbain au sein du quartier.

Alors que ce lieu n’a pas été pensé comme une centralité, il figure pourtant comme pôle attractif et qualitatif où les habitants se retrouvent, palliant aux petits commerces de dépannages en cœur de cité.

Battas Arthur - Chastenet Léo - Quilichini Juliette - Parra Anouk - Pellegrini Lucas - Perret Marin